さて、前回に続き、安易な値引きが引き起こす弊害を書いていきたいと思います。

安易な値引きが引き起こす問題:お客が育たない

「安さ」というのは、とても魅力です。

誰でもいいものを安く買えるとなると嬉しいはずです。

では、なぜ安く買えると嬉しいのでしょうか?

それは、単に欲しいものを一つ手に入れられただけでなく、支払わずに済んだお金を他の価値あるものに使えるからです。

いいですか?

ここでわかるのは、お客様は価値に対してお金を払っているということです。

人は普通、価格の高いものほど価値が高いと思っています。

100円ショップで買ったものが潰れてもそれほど何とも思いませんが、高級車に傷がつくとかなり痛手を被ります。

要は、高いものほど重要度が高いと思っているわけです。

では、安易に日常的に値引きしているとその商品(店舗)に対してお客様はどう感じるかというと・・・そう。「この商品(お店)はあまり重要度の高いものではない」という認識を持ちます。

こういう認識を持たれるとお客様はわがままに(大事にしなく)なります。

なかなか通常の値段では買ってくれませんし、自然にマナーも悪くなり、クレームも増えます。

これは確固とした目標のない中で目先の利益(損得勘定)だけで安易に安売りを続けた結果、起こる現象です。

つまり、お客様は正当な価値がわからなくなっているのです。

安易な安売り(値引き)がお客様をそう教育しているんですね。

安易な値引きが引き起こす問題:ファンができず客離れが起こる

商売は、お客様から長く愛されないと発展しません。

そのためには、商品やお店のファンを作ることが大事です。

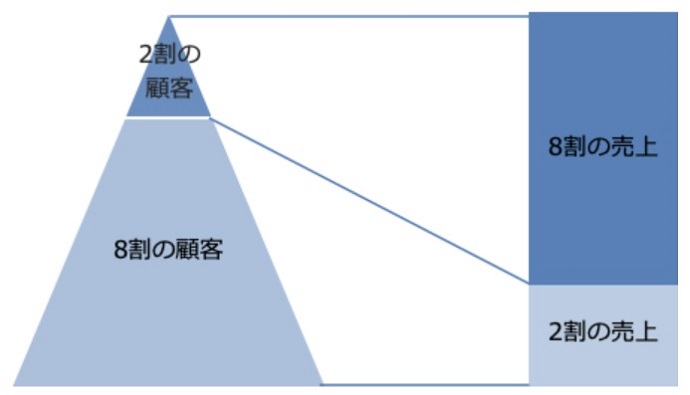

パレートの法則でも有名ですが、どんな商売も全体の8割の売上は2割の熱烈なファン(常連の利用者)によってつくられています。(上の図)

残りの8割のお客様は普段は別のお店に行っていたり、他の商品を買っていたりしている方々で「安ければいい」「たまたま近くだったから」というだけで特にその商品やお店が気に入っているわけではないんですね。

でも、先に書いたように安易に安売りばかりしているとお客様はその商品やお店の正当な価値がわからなくなります。

当然、そうなれば2割のファンをつくることなど出来ません。

ブランドも形成できませんし、正当な利益も生まず、経営も安定せず苦しくなってしまいます。

一旦こうなってしまってからでは、状態を立て直すのは相当困難なことになるというのは誰にでも容易に想像できると思います。

安易な値引きが引き起こす問題:酷評と悪い習慣、他店へ流出するお客様

目的もない値引きが常習化すると、それにお客様も習慣化されるため、通常価格での販売が難しくなります。

通常の正当な価格だと「この間は安かったのに今日は高い」と僅かな価格差であっても買ってもらえなくなります。

さらに、主婦の間ではそういう情報が口コミで広がるスピードも早い;

そうなると悪循環が止まりません。

また、「安さ」で釣られるお客様は近くに自社より安いお店ができるとみんな一斉にそちらに流れていきます。

そうなれば、利益を削ってまでさらに安くしないとお客様は戻って来てくれません。

これでは商売は立ち行かなくなってしまいます。

正当な価値やブランド形成のためにも効果的なプロモーションを考える

いかがでしょうか?

「安易な値下げは麻薬」といわれる理由も理解できたのではないでしょうか。

では、それを避けるにはどうすればいいのか?ということなんですが・・・

それは、適切な販促(プロモーション)を考え、実施すること。

そして、店内の人と環境の徹底した管理です。

商品の魅力や価値を伝えるには販促(プロモーション)は必須です。

適切な価格でものを売るには、その商品の価値を明確に伝える必要があります。

棚に物を置いているだけでは、それは伝わりません。

知恵を出して価値が伝わるPOPを書いて反応を検証したり、食品スーパーなら試食販売を実施してお客様に商品を体験してもらったり、店内放送を利用して魅力的に誘導したり・・・それらを積極的に行い、効果的に精査していくことが必要です。

また、お店の価値を上げるのは商品だけではありません。

人や環境も企業の価値を引き上げ、ブランドを形成するのに非常に役立ちます。

店員の気持ちのいい挨拶から接客対応、礼儀。そして、綺麗に整えられている店内も企業イメージを向上させ、価値を上げる大きな要因となります。

これらの積み重ねが買い物の楽しさを演出し、お客様を育て、ファンを獲得していくことになります。

挨拶の徹底などは今すぐにでも始められますよね。

とにかく、できることをすぐに実践し、継続することです。

そうしていくうちに、確実に企業努力がお客様に伝わっていきます。

安易な安売りに逃げるのは簡単です。

でも、その先に明るい未来はありません。

小さなことからでもいい。是非、気づいた時から一歩ずつ進めてみてください。

きっと手応えを掴める時が来ますよ。

応援しています。

一緒に頑張りましょう!